タイトルは読者に最も触れるので、エディタ(編集者)はタイトルの完成度をとてもとても気にします。

このため高インパクトの論文になれば、タイトルの完成度が低いと原稿はレビューにまわることなく1週間でリジェクトされます。

トップジャーナルを目指すなら論文のタイトルは、何をやったかを書くのではなく「何を発見したか」を書くんです!!

もう一度言います、「何をしたのか」を書くのではありません、「何を発見したのか」をタイトルに書くのです

Nature系, Science系, Cell系に自分の論文を掲載させたいですか?

トップジャーナルに採択されるための、タイトル決めの重要なポイントを説明します。

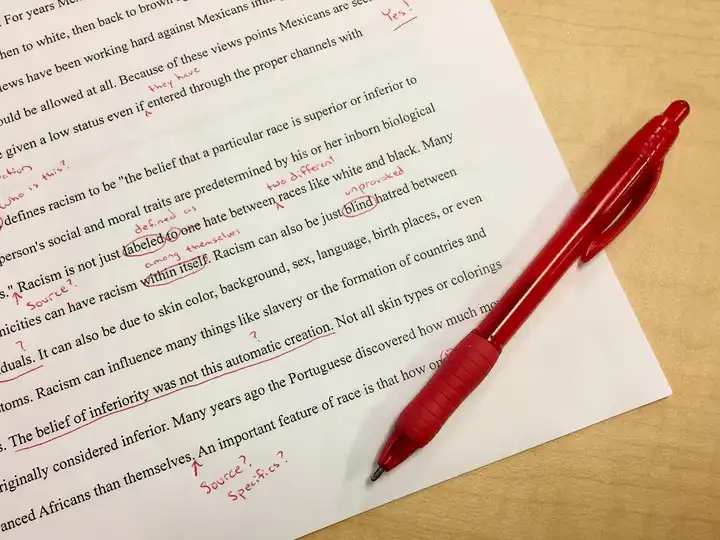

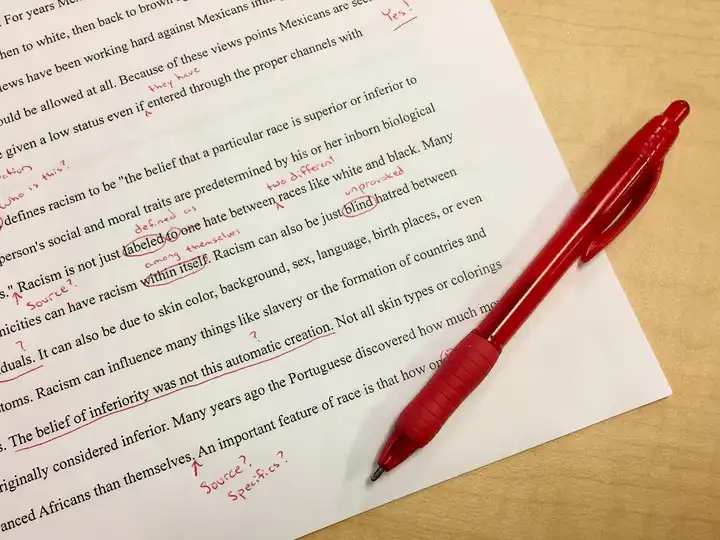

世の中には、論文のタイトルを決めるための記事が無数にあります。私はそれらの記事をたくさん見ましたが、全てまったく話にならないと思いました。それらの記事は、エディタによってほとんどの原稿がリジェクトされるような、高インパクトファクタの論文誌で起きる厳しい状況を全く想定していないのです。

トップジャーナルを目指す方はこの記事のポイントを守って下さい。

タイトルは読者に最も触れるので、エディタ(編集者)はタイトルの完成度をとてもとても気にします。

このため高インパクトの論文になれば、タイトルの完成度が低いと原稿はレビューにまわることなく1週間でリジェクトされます。

トップジャーナルを目指すなら論文のタイトルは、何をやったかを書くのではなく「何を発見したか」を書くんです!!

もう一度言います、「何をしたのか」を書くのではありません、「何を発見したのか」をタイトルに書くのです

「何をしたのか」と「何を発見したのか」の違いを説明するため、「メントスコーラ」の話題を使って、Nature, Science, Cellっぽい論文のタイトルを紹介します。

メントスコーラをご存知でしょうか?

メントスコーラとは、メントスというお菓子をコーラに入れると瞬間的に大量の泡がコーラから出る現象を利用して、Youtubeなどを中心に動画配信者が面白がる遊びです。

これらのYoutube動画のタイトルが、どれも典型的な低インパクト論文っぽいの解説しながら紹介します。

典型的なダメ論文っぽいタイトルとして例えば、

「メントスをコーラに投げ入れるチャレンジで奇跡の記録が出たw」

「投げるメントスコーラで大惨事!?」

「巨大メントスコーラで予想外すぎる展開に大興奮!」

といったタイトルがありました。(1)主観的な言葉で期待感を煽って読者に論文を読ませようとするタイトルは、読者の時間を無駄にするため高品質の論文として相応しくないと判断されます。

他にも、トップジャーナルっぽくないタイプのタイトルもたくさんあります。例えば、

「コーラ、ファンタ、スプライト、どれをメントスコーラに使うべきか」

「氷点下20度でメントスコーラしてみた」

「メントスコーラ+水鉄砲で威力が上がるのか試してみた!」

「メントスコーラロケット」

これらは何がやったのか分かるし、どうゆう考察をしたか予想できます。しかし何が新しい発見なのでしょうか?

(2)何をしたのかだけを書くことで期待感を煽り、読者に論文を読ませようとするタイトルは、読者の時間を無駄にするため高品質の論文として相応しくないと判断されます。

メントスコーラを題材に、私がNatureっぽいタイトルを作ってみました。

以下は私が作り出した架空の現象や架空のタイトルです。

「メントスコーラの噴出口が10µm以下で現れる弾道的流体噴出」

「µ粒界メントスのメントスコーラによる化学的冷却爆発」

「極低温コーラのメントスコーラで現れる超流動的体積膨張」

どうでしょうか? それぞれ「弾道的流体噴出」「化学的冷却爆発」「超流動的体積膨張」は私が勝手に考えた架空の現象なのですが、これらの現象を世界で始めて発見したんだと分かります。このように研究で見つけた、科学的な発見がタイトルに含まれているのがポイントです。

ちなみに英語にするときに、これらの現象を表す単語が一番前に来るので、読者は何を発見したのかタイトルを読み始めた最初の瞬間にわかるのです。

タイトルで重要なのは何をやったかでなく、何を発見したのかです。主観的な言葉や何をしたかだけ書き、読者の興味を釣るタイトルは不誠実と見なされ、高品質の論文として相応しくないと判断されます。

これがタイトル決めの上で一番重要なことです。絶対に意識して下さい。

「何を発見したか」をタイトルに入れるのが最も重要なポイントですが、私が意識している その他の4つのコツも紹介しておきます。

(1)「発見したこと」をできるだけタイトルの前の方に書く。

(2) On the study ofとか、The investigation intoとか、The effect ofといった、具体的に意味を成さない一般的な言葉をタイトルに入れない。

(3) 他の似た研究と何が違うのか分かる単語を入れる。

(4) 15 words以内にする。

具体的な例として私が書いた論文のタイトルを紹介します。「接点が固い」というのがこの論文での発見なので、タイトルの冒頭はultrahigh strengthから初めています。the effect ofとか一般的な言葉は使っていません。タイトルの最後の方には、他の研究とは違ってリアルタイムで観察した結果なんだとも書いてあります。15words以内です。

T.Sato,et.al."Ultrahigh Strength and Shear-Assisted Separation of Sliding Nanocontacts Studied in situ" Nature Communications, 13, 2551 (2022)

以上がタイトル決めで重要なポイントです。しかし論文誌によって必ずしも正しくない場合があります。

例えば、Nature Materialsだと「何を発見したか」より「何を観察したか」がタイトルとして好まれる傾向があります。

このように異なる趣向を持つ論文誌がまれにあります。投稿したい論文誌のタイトルを読んでみて、変わった傾向があるのか確認したらいいと思います。

とはいえ「何を発見したのか」が嫌われる傾向の論文誌はないので、論文誌の趣向がよくわからなかったら「何を発見したのか」をタイトルにしておけばいいです。

これら2つは蛇足になりますが...

(蛇足1)論文のタイトルが「メントスコーラ」はどうだろうかと思うかも知れません。確かに世界で一番最初にメントスコーラをやったならこのようなタイトルを付けても論文として構いません。しかし科学的な発見がないので、Nature, Science, Cellっぽくない論文だと個人的に思います。例えば Physical Review Letters などは研究手法に関する論文も積極的に採択するので、Nature, Science, Cell以外の論文誌を目指してみてはどうでしょうかと思います。

(蛇足2

)「いつタイトルを決めるの?」という議題に言いたいことがあります。ほぼ全ての人が、「タイトルはその論文をまとめた内容を表すから、原稿を全て書き終えた後にタイトルを決める」と言っています。私はその意見に大反対です。「じゃあ何が言いたいのか模索しながら書くってこと?」と聞きたくなります。原稿を書いていく過程で良い言葉が見つかって、タイトルの一部を最後に修正するかもしれません。しかし論文は、何かを発見したから書くわけで、論文を書き始めた直後にタイトルは書けるはずで、タイトルを書けないなら論文を書き始めるべきではないと思います。

論文のタイトルは、何をやったかを書くのではなく、「何が発見したか」を書きます。

Nature, Science, Cellなどの論文などに採択されたいなら、その新しい発見の中に過去の結果からでは予想できない "驚きの発見" が含まれている必要があります。この ”驚きの発見” をタイトルの冒頭に持ってきて下さい。

その他4つのコツは、

(1)「発見したこと」をできるだけタイトルの前の方に書く

(2) On the study ofとか、The investigation intoとか、The effect ofといった、具体的に意味を成さない一般的な言葉をタイトルに入れない。

(3) 他の似た研究と何が違うのか分かるようにする。

(4) 15words以内にする。

を意識して下さい。

タイトルは最も人の目に触れる機会が多いため、論文誌のエディターは特に重要視しています。以上の工夫ができていないなら、エディターから即リジェクトされる可能性が高いので注意して下さい。

こうした論文の書き方のノウハウは、世界トップの大学ほど非常に盛んで、書ける人達が次々に書けるようになっています。この競争に取り残されないために、私の海外での経験をこのwebサイトに書いたのでぜひ参考にしてもらいたいです。

・次はアブストを勉強です。といってもNatureが書き方を公開しているので、Natureに言われた通り書きましょう。この記事を参考に。

高インパクト論文のアブストラクトの書き方: Nature, Science, Cellへの道

・Nature Communicationsに採択された原稿に、解説を付けたテンプレートを作りました。Webサイトの解説記事が実際にどう論文に反映されたか実例を見ながら理解できます。研究者として上を目指したい方、ぜひ参考に。

論文の解説付きテンプレート、なぜ重要なのか?

・論文の書き方は教わりましたか? このWebサイトに書いてある高インパクト論文の書き方をスライドにして1つにまとめました。論文の "型" を自習する教材として最適です。ぜひ参考に。

高インパクト論文の書き方をどう自習するか? [結論:この解説付きスライドを読もう]