これがNature誌が提示したアブストを書くためのガイドラインです。[Natureのガイドラインへのリンク]

Natureがわざわざ提示していることから、このガイドラインから絶対に外れないようにしましょう。

このガイドラインは本当によくできているので、例えNatureに投稿しなくても、このガイドラインを参考にアブストラクトを書いていいと思います。

以下がそのガイドラインです

Nature系やScience系に自分の論文を掲載させたいですか? ほぼ全ての研究者ができていない論文のアブストの書き方のルール、教えます。

といっても秘密でも何でもなく、Natureがガイドラインを出しているので、それを紹介して解説します。

これがNature誌が提示したアブストを書くためのガイドラインです。[Natureのガイドラインへのリンク]

Natureがわざわざ提示していることから、このガイドラインから絶対に外れないようにしましょう。

このガイドラインは本当によくできているので、例えNatureに投稿しなくても、このガイドラインを参考にアブストラクトを書いていいと思います。

以下がそのガイドラインです

Natureのガイドラインを日本語に訳してみました。

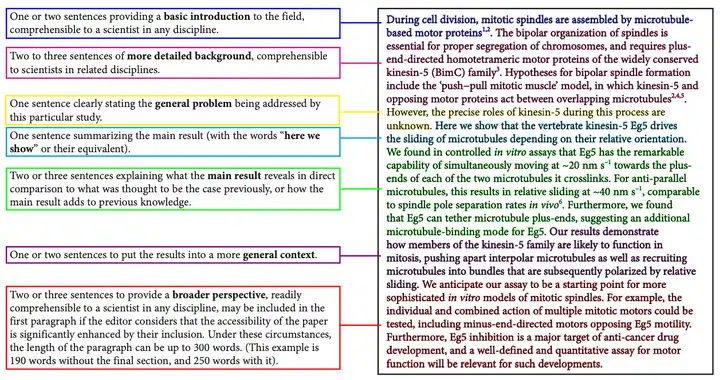

(1) 1~2文で、基本的な紹介を、全ての分野の科学者が理解できるように記載する。

One or two sentences providing a basic introduction to the field, comprehensible to a scientist in any discipline.

(2) 2~3文で、研究のより詳細な背景を、関連分野の科学者が理解できるように記載する。

Two to three sentences of more detailed background, comprehensible to scientists in related disciplines.

(3) 1文で、この論文の研究が対象としている 一般的な問題を明確に述べる。

One sentence clearly stating the general problem being addressed by this particular study.

(4) here we showといった率直な表現の1文で、主要な結果を要約する。

One sentence summarizing the main result (with the words “here we show” or their equivalent).

(5) 2~3文で、今回明らかになった主要な結果を、 従来はどのように考えられていたかということと 直接比較しながら説明する。

Two or three sentences explaining what the main result reveals in direct comparison to what was thought to be the case previously, or how the main result adds to previous knowledge.

(6) 1~2文で、 結果が何を意味するのかより一般的に言う。

One or two sentences to put the results into a more general context.

(7) 2 ~ 3 文で、全ての分野の科学者が容易に理解できるような、より広範な展望を記載する (アブストラクトにこうした展望が含まれることで、その論文の影響力が大きく増すと判断する場合)。

Two or three sentences to provide a broader perspective, readily comprehensible to a scientist in any discipline, may be included in the first paragraph if the editor considers that the accessibility of the paper is significantly enhanced by their inclusion.

Under these circumstances, the length of the paragraph can be up to 300 words. (This example is 190 words without the final section, and 250 words with it).

以上を参考にすればアブストラクトは、大体300words程度となるはずです。以上を参考に書くべきです

Natureは以上のガイドラインだけでなく、例文も用意してくれました。いちおうこの例文を読んでおきましょう。

ただ、内容が生物学の話なので、生物学を知らない人からしたら少し読むのが大変です。次のパラブラフは読み飛ばしてもらって大丈夫です。

(1) During cell division, mitotic spindles are assembled by microtubule-based motor proteins.

「細胞分裂の際、有糸分裂紡錘体は、微小管に基づくモータータンパク質によって組み立てられる」

誰でも知っている一般的な現象から始まりました。

(2) The bipolar organization of spindles is essential for proper segregation of chromosomes, and requires plus-end-directed homotetrameric motor proteins of the widely conserved kinesin-5 (BimC) family. Hypotheses for bipolar spindle formation include the 'push−pull mitotic muscle' model, in which kinesin-5 and opposing motor proteins act between overlapping microtubules.

「紡錘体の双極構造は染色体の適切な分離に不可欠であり、広く保存されているキネシン-5(BimC)ファミリーのプラス端指向性ホモテトラマーモータータンパク質が必要である。紡錘体の両極形成には、キネシン-5と反対側のモータータンパク質が重なり合った微小管の間で働く「押し引き分裂筋」モデルなどがある」一般的な内容から一気に専門的な内容にフォーカスを絞りました。

この論文は "押し引き分裂筋" に関することだと予想できます。

(3) However, the precise roles of kinesin-5 during this process are unknown.

「しかし、この過程でのキネシン-5の正確な役割は不明であった」だそうです。

この研究分野で何が問題なのか言いました。

(4) Here we show that the vertebrate kinesin-5 Eg5 drives the sliding of microtubules depending on their relative orientation.

「我々は、脊椎動物のキネシン-5 Eg5が微小管の相対的な向きに応じて滑走を駆動することを明らかにした」

主要な結果を1文で要約しています。

(5) We found in controlled in vitro assays that Eg5 has the remarkable capability of simultaneously moving at 20 nm s-1 towards the plus-ends of each of the two microtubules it crosslinks. For anti-parallel microtubules, this results in relative sliding at 40 nm s-1, comparable to spindle pole separation rates in vivo6. Furthermore, we found that Eg5 can tether microtubule plus-ends, suggesting an additional microtubule-binding mode for Eg5.

「我々は、Eg5が、架橋した2本の微小管のそれぞれのプラス端に向かって同時に20nm s-1で移動する驚くべき能力を持つことを、制御されたin vitroアッセイで発見しました。これは、生体内の紡錘体分離速度に匹敵する速度です。さらに、Eg5が微小管のプラス端に結合できることを発見し、Eg5が微小管に結合する新たなモードがあることが示唆されました」

今までの結果と比較して何が新しいの端的に言いました。

(6) Our results demonstrate how members of the kinesin-5 family are likely to function in mitosis, pushing apart interpolar microtubules as well as recruiting microtubules into bundles that are subsequently polarized by relative sliding.

「この結果は、キネシン-5ファミリーのメンバーが有糸分裂において、極性間微小管を押し広げるとともに、微小管を束にして相対的にスライドさせ、極性を形成する機能を持つことを示している」だそうです。

今回得た発見が、一般的な現象に対してどう貢献するのか説明しています。

(7) We anticipate our assay to be a starting point for more sophisticated in vitro models of mitotic spindles. For example, the individual and combined action of multiple mitotic motors could be tested, including minus-end-directed motors opposing Eg5 motility. Furthermore, Eg5 inhibition is a major target of anti-cancer drug development, and a well-defined and quantitative assay for motor function will be relevant for such developments.

「本アッセイは、有糸分裂紡錘体のより洗練された in vitro モデルへの出発点となることが期待される。例えば、Eg5運動と対立するマイナス端指向性モーターなど、複数の有糸分裂モーターの個別作用や複合作用が検証される可能性があります。さらに、Eg5阻害は抗がん剤開発の主要なターゲットであり、運動機能に関する明確に定義された定量的なアッセイは、そのような開発にも関連すると思われます」だそうです。

自分の学術分野だけでなく、より広い分野の科学者が容易に理解できるような、広範な展望を記載しています。

まさにNatureが指定した順でアブストが書いてあります。

Nature式アブストラクトの書く順は以下の7つです!

(1)1~2文で、基本的な紹介を、全ての分野の科学者が理解できるように記載する。

(2)2~3文で、研究のより詳細な背景を、関連分野の科学者が理解できるように記載する。

(3)1文で、この論文の研究が対象としている一般的な問題を明確に述べる。

(4)Here we show,などから書き始めで、1文で主要な結果を要約する。

(5)2~3文で、今回明らかになった主要な結果を、従来はどのように考えられていたかということと直接比較しながら説明する。

(6)1~2文で、結果をより一般的にどんな意味を成すのか説明する。

(7)2~3文で、全ての分野の科学者が容易に理解できるような、より広範な展望を記載する。

高インパクトの論文を書く場合、よほど強い信念がない限り、このルールから外れたアブストラクトは絶対に書かないでください。

また、もしNatureやScienceに投稿しなくても、このガイドラインに沿っていればいいアブストラクトが書けるので、このガイドラインに沿って書く練習をするのをオススメします

私は自分を代表する論文成果がなかなか出ず、研究者として何者でもない時期が本当に辛かったです。もしあなたが、私と同じように辛い思いをしているなら、私は本当に助けたい。このwebサイトでは、あなたのような一生懸命な研究者を尊敬し、正しい努力のやり方を共有します。

・次はイントロです。これにはたくさんルールがあるのですが、ちゃんと書けている人はほとんどいません。ぜひこの記事を見て、他の研究者に差をつけて下さい。

高インパクト論文のイントロダクションの書き方: Nature, Science, Cellへの道

・Nature Communicationsに採択された原稿に、解説を付けたテンプレートを作りました。Webサイトの解説した内容が実際にどう論文に反映されたか実例を見ながら理解できます。1度正解を見ておくのは重要だと思います。研究者として上を目指したい方、ぜひ参考に。

論文の解説付きテンプレート、なぜ重要なのか?

・論文の書き方は教わりましたか? このWebサイトに書いてある高インパクト論文の書き方をスライドにして1つにまとめました。論文の "型" を自習する教材として最適です。ぜひ参考に。

高インパクト論文の書き方をどう自習するか? [結論:この解説付きスライドを読もう]