キャプションの書き方は、意識して訓練しないと大間違いします。なぜなら、学生時代に教わるレポートのキャプションの書き方は、トップジャーナルにおいて極めて悪いキャプションの典型的な形だからです。

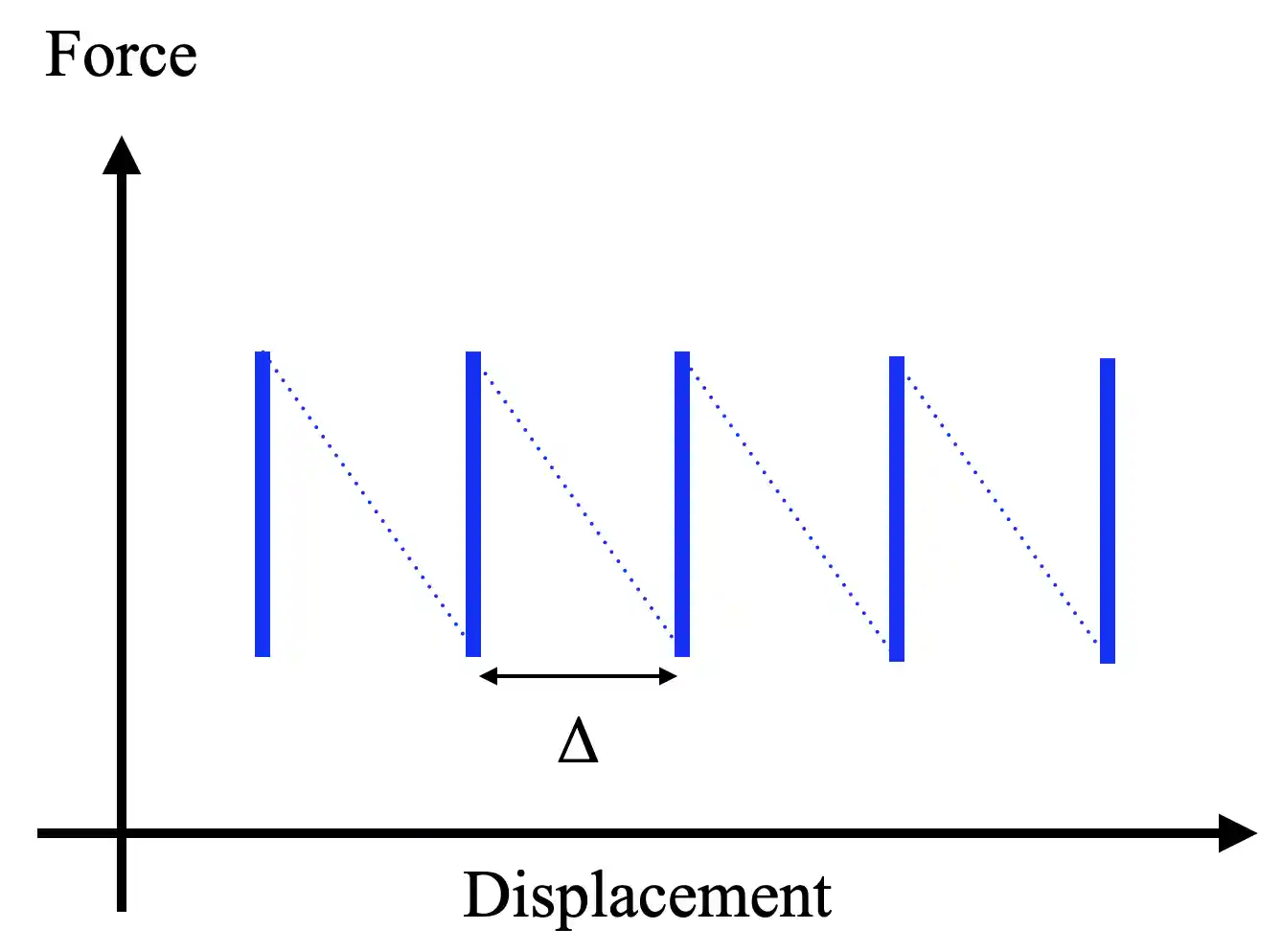

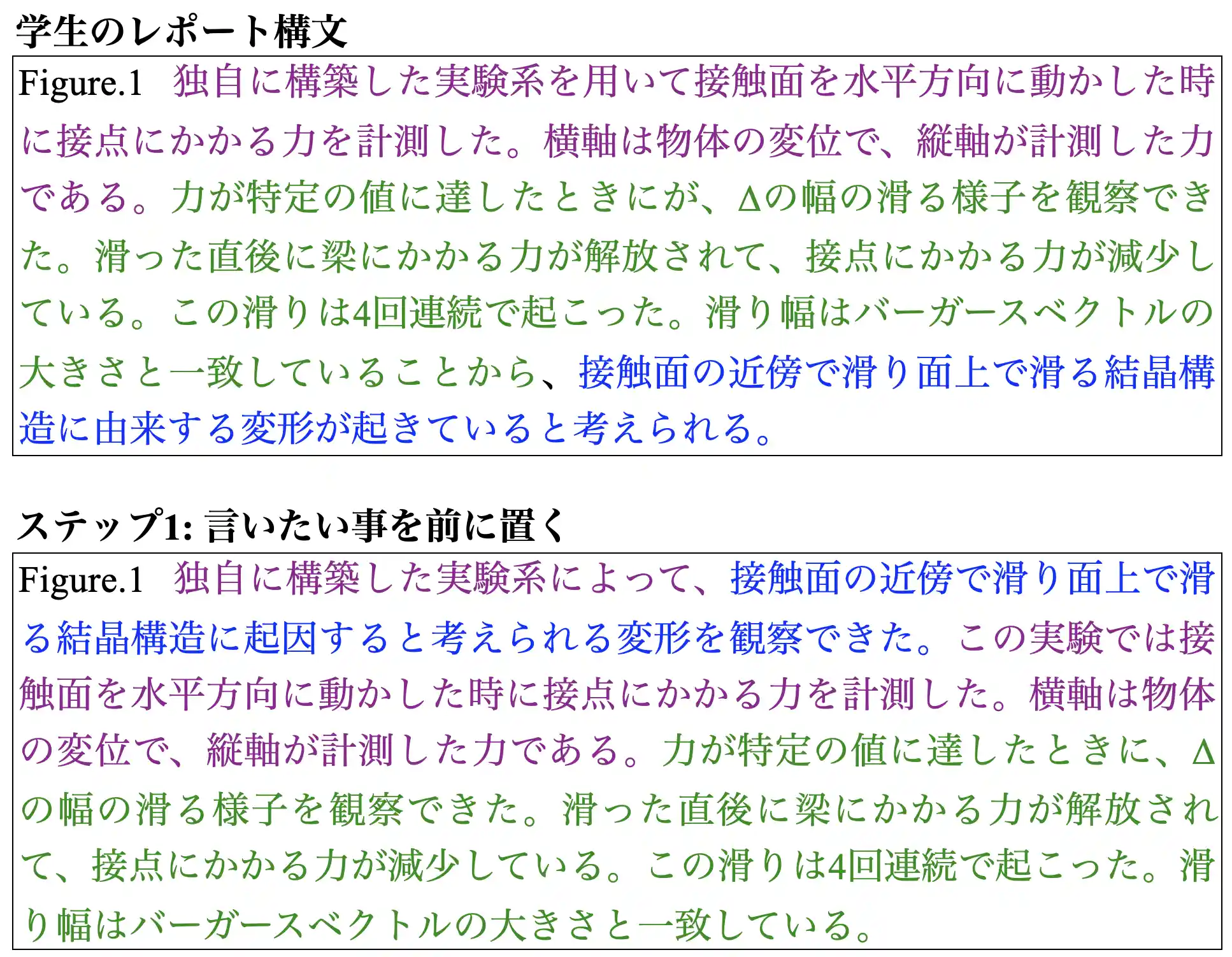

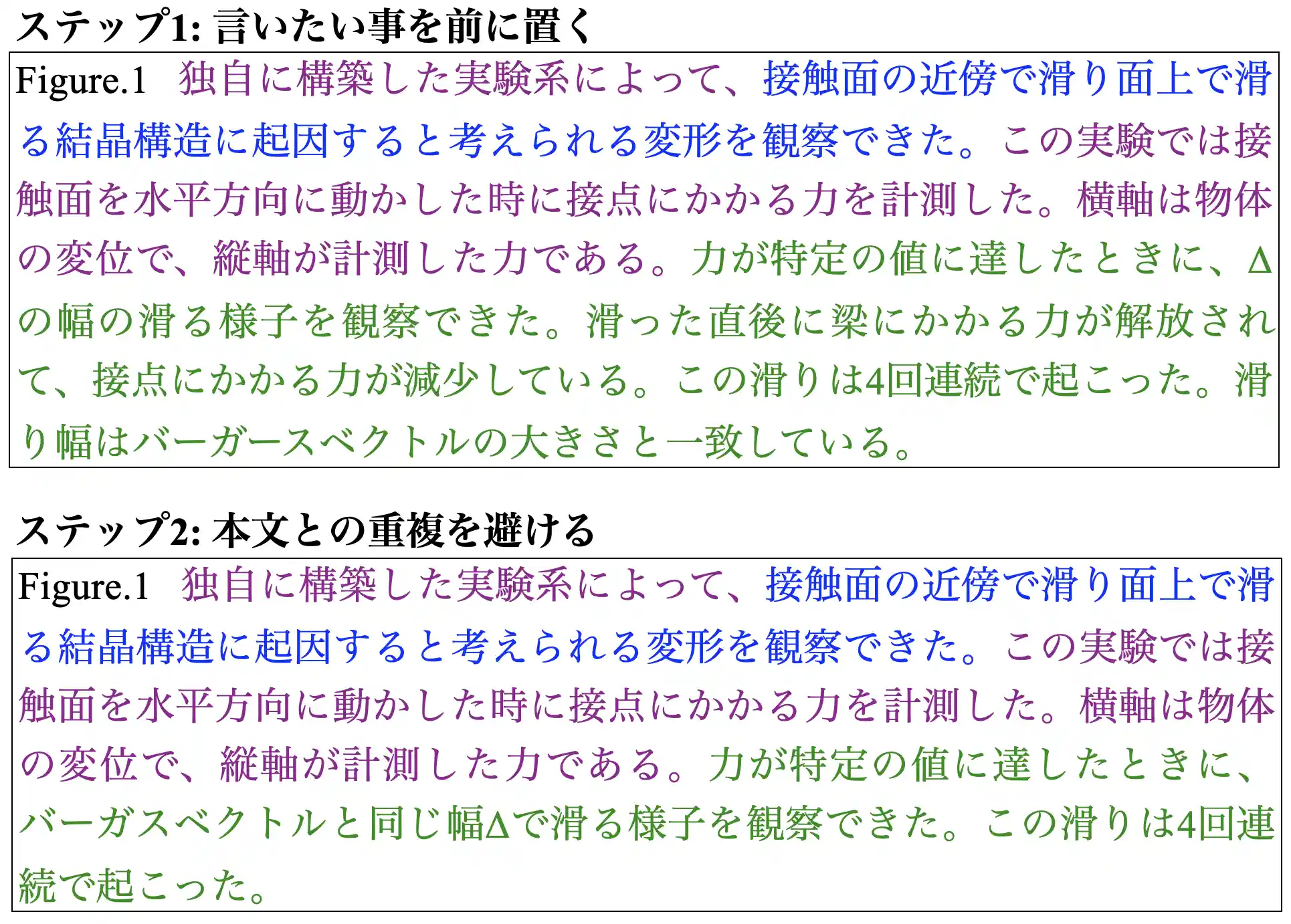

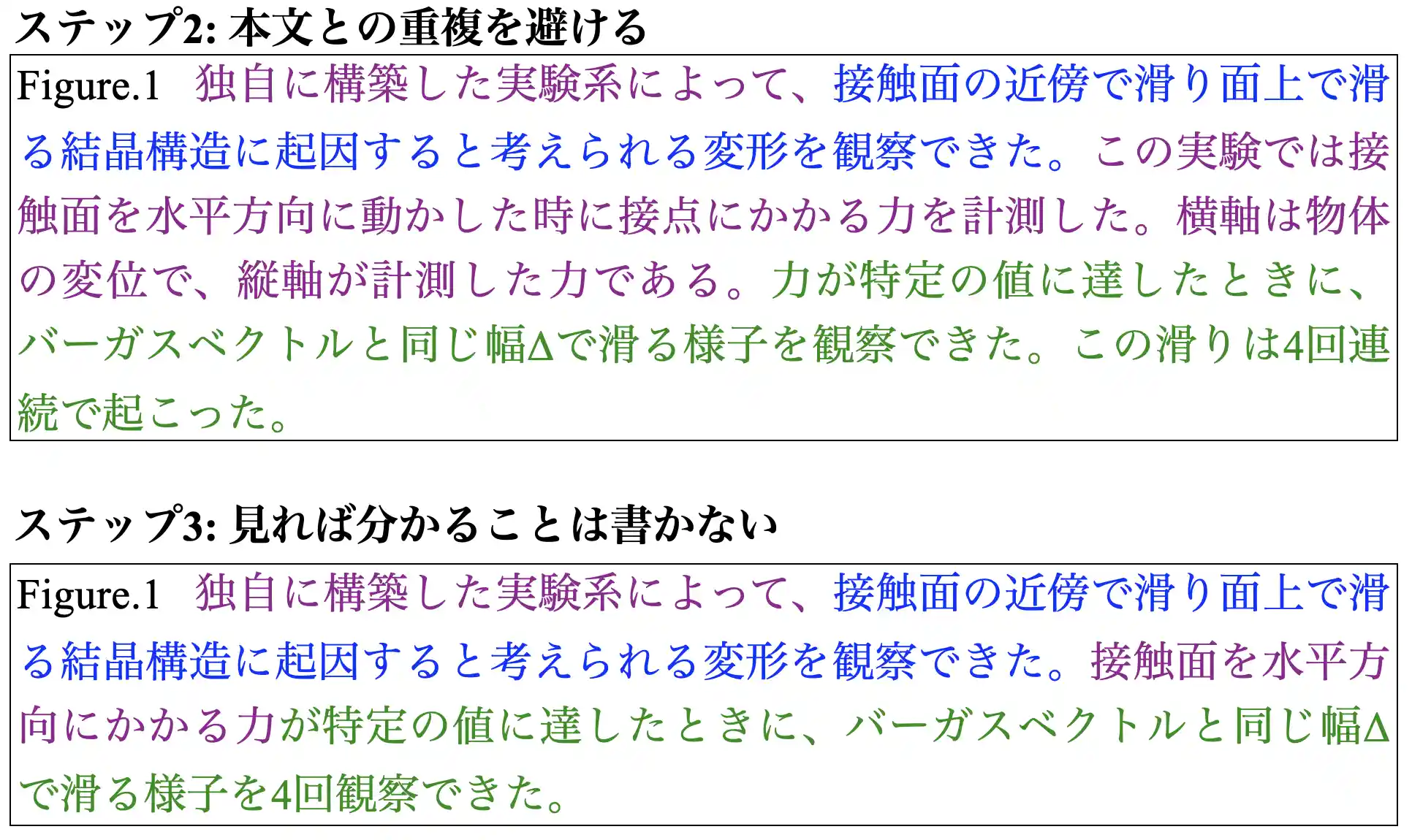

Nature式のキャプションは、まず最初に分かったこと(グラフで1番言いたいこと)を書き、それに続く文章はその言いたいことをサポートするための文章で、これだけは言っておかねばならない事を言い終わった瞬間にキャプションが終わるように書きます。

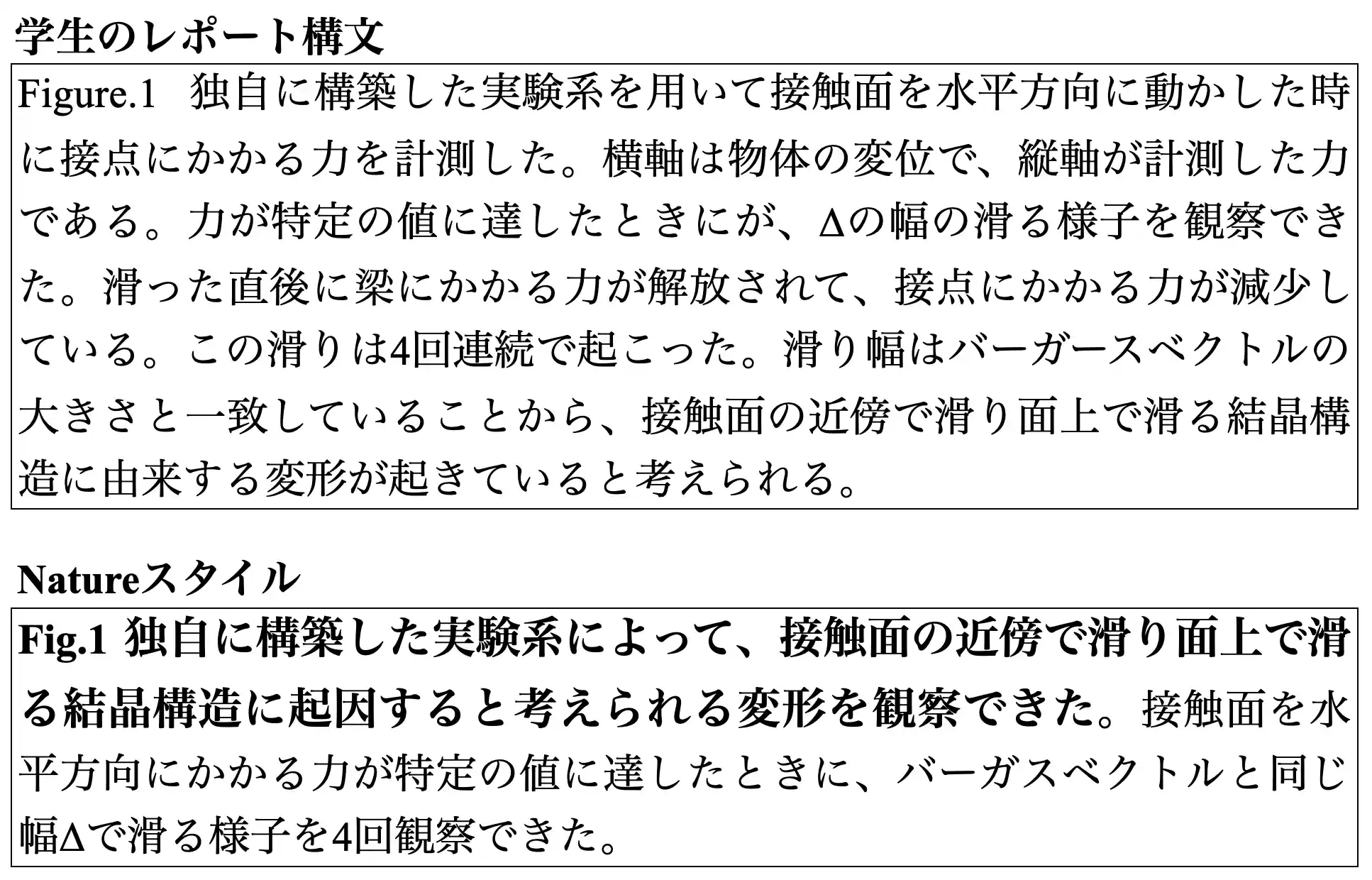

ちなみに一方で、学生のレポート構文では、横軸と縦軸は何で、どんなプロットなのか説明し、その後に考察を初めて、結論を書きます。つまり、学生のレポート構文では、最初の文からだけでは何をしたのか想像できず、最後までキャプションを読み終わった時に初めて言いたいことが分かります。何が言いたいか分かるまで時間がかかる文章なので、完成度が極めて低いキャプションといえます。