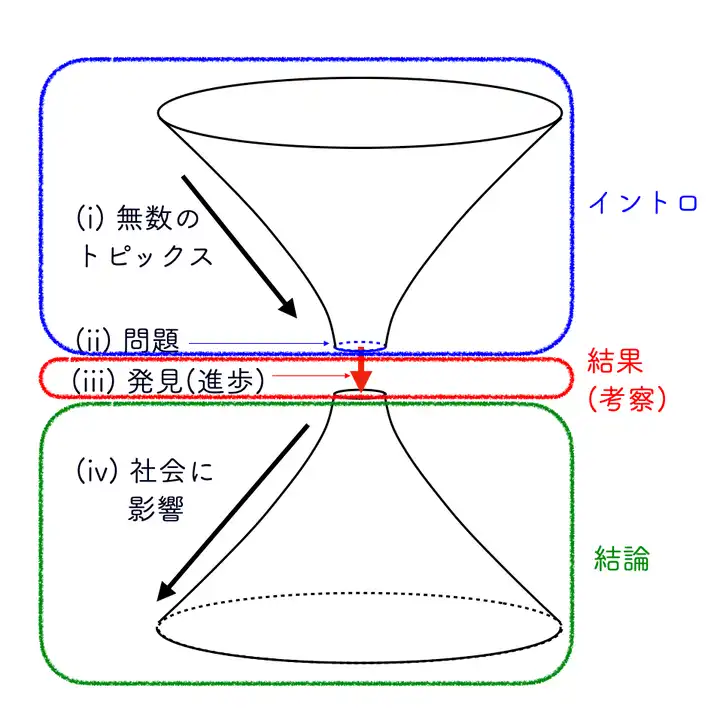

まず、論文における「問題設定」とは何でしょうか?

それは簡単です。「克服できていない事があるため、どのような望まぬ状態になっているか」これが問題設定です。

問題設定がちゃんとできていない論文は本当に読んでいて苦痛です。例えば、問題点が具体的になっていないのに会議が延々と続いていたらどう思いますか? 目的がわからない文章は読んでいる間、ずっと苦痛なんです。

問題設定ができていないと、高インパクトファクターの論文誌では「見たことない発見だが、これがどう応用されるか分からない」という典型的な文言でよくリジェクトされます。

問題設定が不十分だと

・どんな読者を想定して書かれた論文かわからなくなる

・この論文で何をしたか分かりづらくなる

・この論文でどんな科学的な発見をしたか不明確になる

・今後この分野がどうなるか分からなくなる

・何がこの研究分野の限界かわからない

論文の完成度が極端に低くなるのが分かりますよね、こんな論文は私なら即リジェクトです。