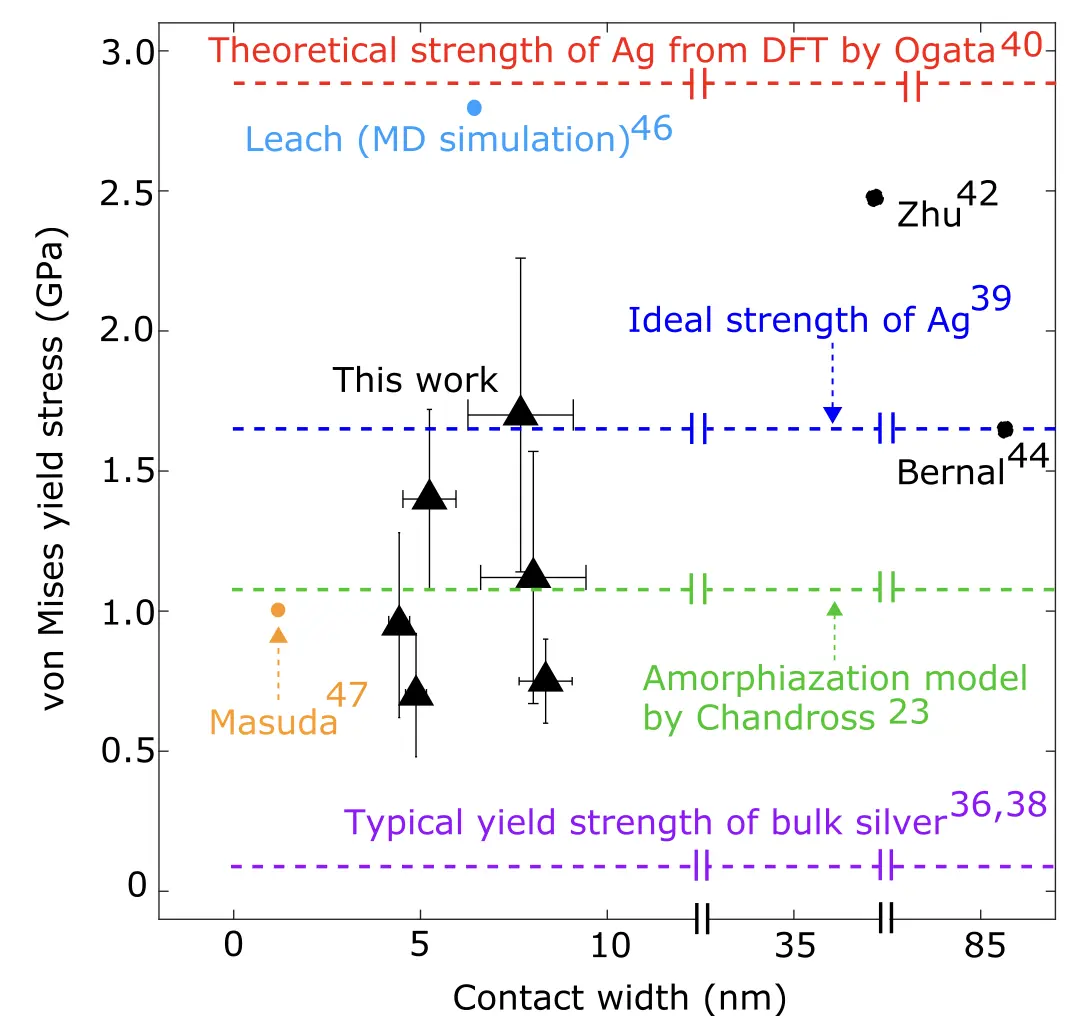

配置や構成によって情報の密度を向上させるだけでなく、内容の向上による情報の密度を向上させる方法があります。次のグラフをご覧ください。これは「内容の情報密度の向上」によってトップジャーナル用に作った私の図です。[この論文]のFigure4です。

私のデータ(This workと書いてあるプロット)は黒の三角形の6プロットだけです。

それ以外の23, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 47のデータは全て過去に発表された論文の値です。これらと比較して、自分の結果がどう違うか論文で考察しました。

過去の結果と自分の結果を比較して、「差」があると自分の結果に「新規性・独創性」があると言えます。このように他のデータを載せる事で新規性と独創性を生み出します。

ただ新規性・独創性そのものに価値は全くありません。新規性・独創性の中に、過去の考察から予想できない科学的な驚きがあるからこそ価値があるのです。私は新規性・独創性の中にある驚きを「インパクト」と呼んでいます。

トップジャーナルにおいて、インパクトこそが情報として価値があります。このため、グラフとはインパクトを作り出すためにデザインされていないといけません。

すなわち、自分の実験結果をそのまま書いただけでは、そのグラフに価値がないのです。他の結果と比較して、何が驚きなのか説明できるグラフになっていないといけません。研究分野にもよるのですが個人的には、トップジャーナルの原稿に生データを掲載しようとしたり、実験系の図を載せようとしないほうがいいと思うのはこうした理由のためです。

もう一度言います、自分の結果をただ書くだけでは価値も生み出せません。「内容の情報密度の向上」のため、他の結果と比較し、どんな驚きがあるのか説明するための図を書きましょう。これが内容による情報密度の向上です。

もし "インパクト" について勉強したいからは、この記事を見て下さい。

Nature論文を書くために必須,「インパクト」の作り方!