ではどうやったら書けるようになるのか? 書き方を勉強したいなら過去の記事を参考にしてもらいたいです。以下にリンクを貼っておきました。

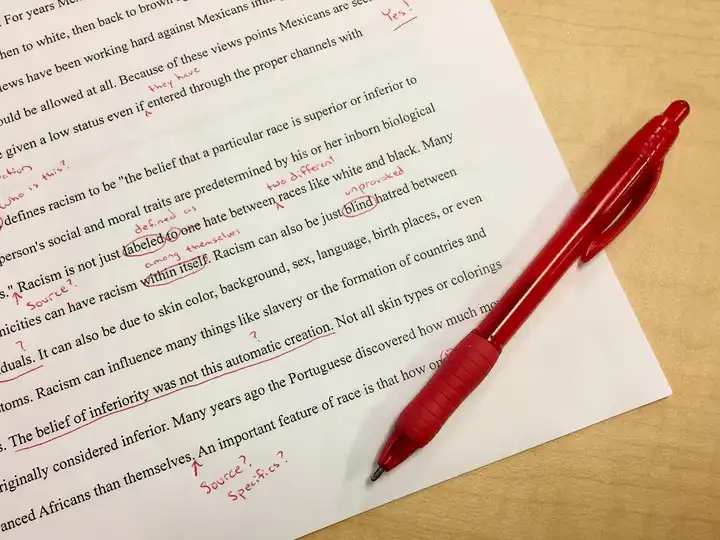

1.問題が不明: 意識すればいいことは明確なので、改善は簡単です。[私が論文をリジェクトする1番の理由 (結論:1番言いたい事が不明)]

2.図がダサい: これはinkscapeを使ってベクトルデータとして保存するだけで結構変わります。[高インパクト論文のFigureの書き方]

3.グラフがダサい: これはmatlabを使ってベクトルデータとして保存するだけで結構変わります。[論文のグラフの書き方, Matlabを使おう]

4.返答がムカつく: レビューワに攻撃しないように反論する方法など、テンプレが無数にあるので、テンプレを使えば比較的に簡単です。[論文のリバッタルレターの書き方: Nature, Science, Cellへの道]

5.嫌いな人が著者にいる: カバーレターの段階で、レビューワのリストから排除してもらいましょう。[論文のカバーレターの書き方: Nature, Science, Cellへの道]

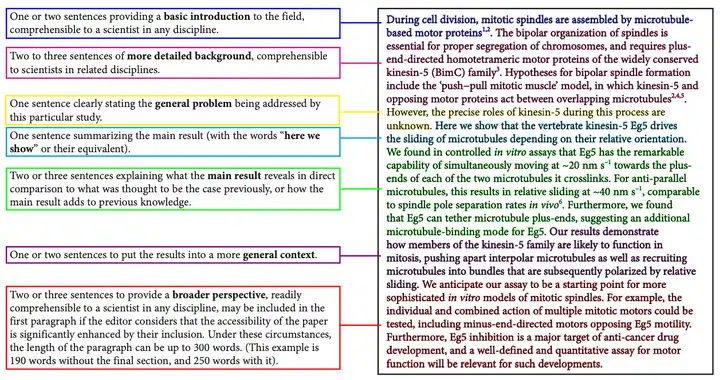

6.アブストが変:アブストのルールは過去の記事で詳細に説明しました。[Nature式のアブストラクトの書き方: Nature, Science, Cellへの道]

7.結論ではない:結論は何をどの順に書くのか結構決まっていてテンプレがあります。過去の記事で紹介しました。[論文の結論の書き方: Nature, Science, Cellへの道]

8.タイトルがダサい:[論文のタイトルの書き方: Nature, Science, Cellへの道]

10.英語がおかしい:

10-1 DeepLのサイト[DeepL Translator Tool]

10-2 Grammarlyのサイト[Grammarly.com]

10-3 Nature Publishing Groupの注文サイト[Nature Publishing GroupのLaunguage editing service]

ファーストクラスの論文をどんどん書いていきましょう。このサイトでは、上を目指す研究者を一生懸命に応援します。