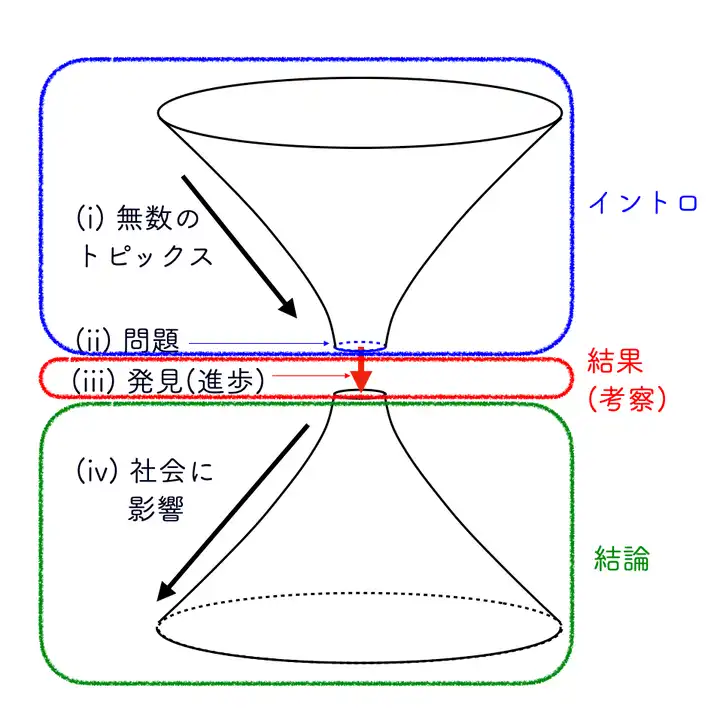

結論では...

(1) 何をしたのか

(2) どんな傾向を得たか

(3) その傾向が, 過去の研究結果と比べて何が違うか?

(4) その違いが, 研究成果の流れを俯瞰的に見たときいに, どれだけ驚きなのか?

(5) 今後どんなことが起こりそうか?

(6) 今後どんな研究が必要かを書きます。

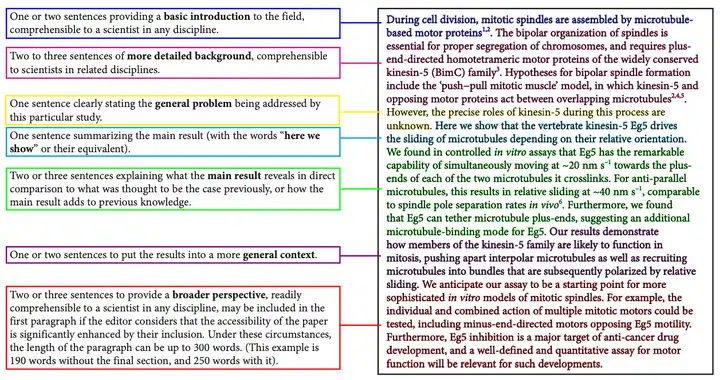

英語だとテンプレは...

- In summary, we AAAAAA..

- From this, we found BBBBBB exhibited multiple surprising and unique phenomena.

- First, CCCCCC.

- Second, DDDDDD.

- Third, EEEEEE.

- FFFFFF.

- GGGGGG is a complex phenomenon involving HHHHHH....

A,B,C,D,E,F,Gを自分の内容に書き換えるだけです。

結論をアブストの内容をコピペしないで下さい。アブストは、論文の内容を簡潔にまとめた文です。一方で、結論は得られた結果が何を意味するのか考察する部分であって、決して「まとめ」を書く部分ではありません。気をつけて下さい。

高インパクト論文の結論の書き方の詳細をもっと勉強したい方、この記事を見た下さい。

論文の結論の書き方: Nature, Science, Cellへの道